シャンピニオンエキスの生みの親!開発者、株式会社リコム・浜屋氏インタビュー

一般的な食用キノコで、香りや風味に特徴のあるマッシュルーム、シャンピニオン(学名:Agaricus bisporus)は、ポリフェノールやアミノ酸、酵素、食物繊維が多く含まれるなど、旨味成分が豊富なのでスープやソースの風味を引き立てるためによく使用される食材です。

ところが、このシャンピニオンから特別な方法によって抽出されたシャンピニオンエキスに、消臭作用や保湿作用、腸内環境を改善する効果が期待できる成分が含まれていることが分かってからは、健康食品や病院食、介護食の原料として注目されてきました。

今回は、そんなシャンピニオンエキスの生みの親であり、日本で唯一シャンピニオンエキスを原料として製造・販売している株式会社リコムの浜屋忠生氏にシャンピニオンエキスの誕生秘話、研究開発部の方にシャンピニオンエキスの消臭メカニズムをお聞きしました。

-

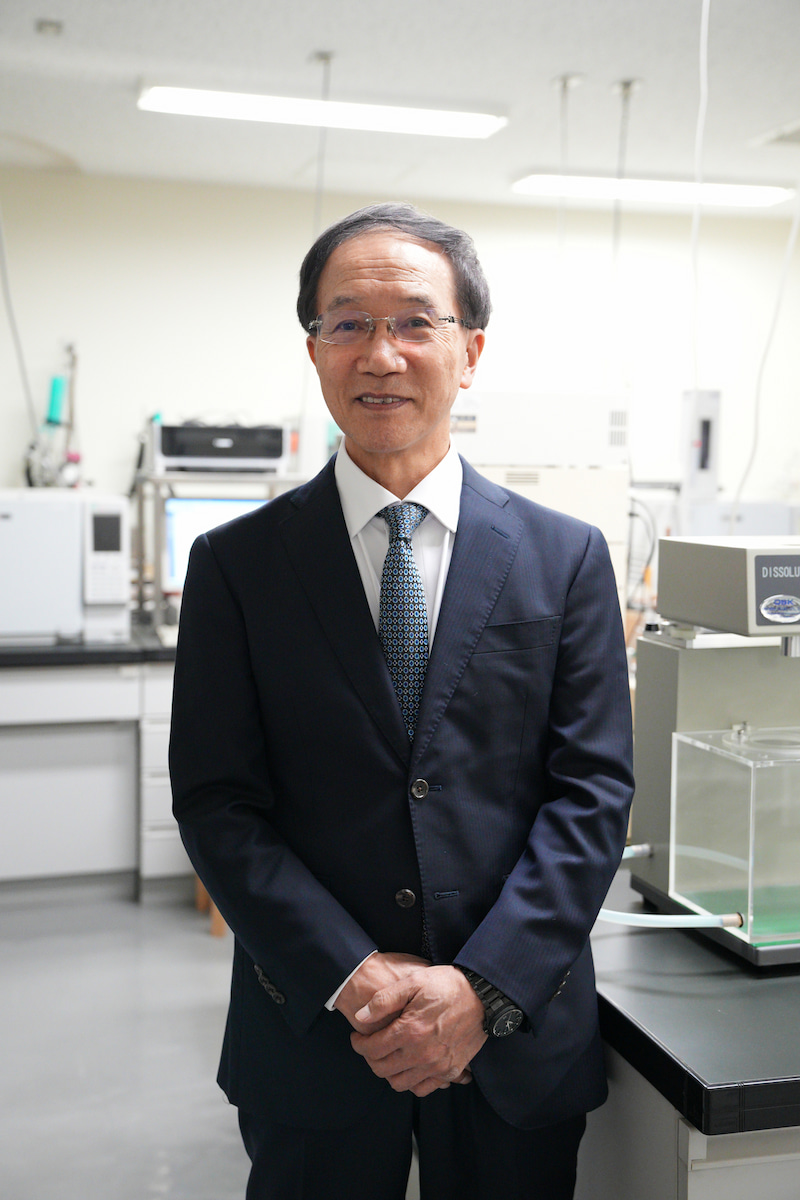

株式会社リコム

前代表浜屋 忠生

■PROFILE■

静岡県のマッシュルーム農場を訪れた際、傷口が褐変しただけで廃棄されているマッシュルームの山を見て、褐変の成分に消臭効果があると閃き、研究を重ねて原料化に導いた『探究の人』。執筆論文

・ 浜屋忠生. "シャンピニオンェキスの機能と生理作用." 食品と科学 41.1 (1999): 87-91.

・ 素材レポート キノコキトサンの体脂肪低減効果

-

●この記事を書いた人●

グリーンハウス株式会社

直田亨ライター歴10年。出版社で10年、病院広報で10年勤務後、健康食品業界に転職。

キノコ、シャンピニオンとの出会い

出会いは、私がまだ商社に勤めていた頃にさかのぼります。

当時、仕事で消臭スプレーなど消臭に関する商品を取り扱う中で、消臭効果の高い素材を見つけるポイントが自分なりに分かってきました。

それは、例えばリンゴやバナナのように一見すると白っぽいものをカットすると、その断面が徐々に茶色く変色していくような素材です。

切り口が茶色くなっていくということは、その素材に含まれるポリフェノールなどの抗酸化成分が関係しているという証拠です。

抗酸化成分が多く含まれ、尚且つ、健康の視点から糖分の少ない素材が理想的であると考え、適した素材を探す日々が始まりましたが易々とは見つかりませんでした。

そんな時、知人の紹介で静岡県のマッシュルーム農場を訪ねる機会がありました。ふと農場脇に分別されていたマッシュルームに目をやると、そこには成長途中や収穫中に傷がついてしまい、茶色く変色したために商品価値がなくなり廃棄を待つマッシュルームの山。

「白い断面が茶色に変色し、糖分も果物に比べて少ない…」

これを見た時に、マッシュルームに消臭効果があるのではないかと閃きました。

そこで、商社の仕事で付き合いのあった研究所に大量のマッシュルームを持ち込んで研究を開始。成分の抽出と効果検証を進めました。その結果、確かに消臭効果があることを突き止めたのです。

浜屋氏が発見した消臭効果のある成分・シャンピニオンエキスを濃縮配合したサプリは >> コチラ

食用マッシュルームのルーツは、古代ギリシャや古代エジプトの時代までさかのぼります。

当時のエジプトではマッシュルームは貴重品で、王であるファラオが独占的に食していたと言われています(一方、その頃の日本はというと縄文時代の中期)。

何と約4,600年もの間、人間が食べてきたものなのに、弊社が世界で初めて特許承認されるまで、マッシュルームのエキスに口臭や体臭、便臭抑制に効果があることへの言及は、論文はおろか言い伝えですら皆無だったのです。

現在の市場には、主にホワイトマッシュルームとブラウンマッシュルームの2種類が流通しています。その内、シャンピニオンエキスにはブラウンではなくホワイトマッシュルームを使用しています。

ホワイトマッシュルームが他のキノコに比べて白い色を維持できているのは、より抗酸化力の強い成分が含まれているのではないかと考えたからです。

一般にマッシュルームに含まれているポリフェノールとして、カテキン、カフェ酸、フェルリン酸などが知られていますが、熱に弱いため分解することがわかりました。

そこで、研究を重ね、スライスしたマッシュルームを熱水で抽出する時にリンゴ酸を定時的に添加しながら少しずつ熱を加えることで、酸化を抑えてポリフェノールの成分を抽出することに成功したのです。

この一連の抽出方法こそが特許製法となっています。

実際にシャンピニオンエキスを※GC-MSで測定したところ、「プロトカテク酸」という他のきのこにはあまり見られないポリフェノールの一種も確認されています。

プロトカテク酸を含む総ポリフェノールが消臭効果に寄与していると考えられました。

※GC-MSとは

ガスクロマトグラフ (GC) と質量分析計 (MS) を連結した複合分析装置。クロマト分離を行うガスクロマトグラフ(GC)、質量分離を行う質量分析計(MS)という分離手法が異なる2つの装置から構成されています。分析したい混合物試料は、GCで成分分離され、分離された成分はMSでイオン化し質量分析します。2つの分離手法が用いられるため定性に優れています。

株式会社リコム・研究開発部に聞く 食べ物由来の悪臭発生メカニズム

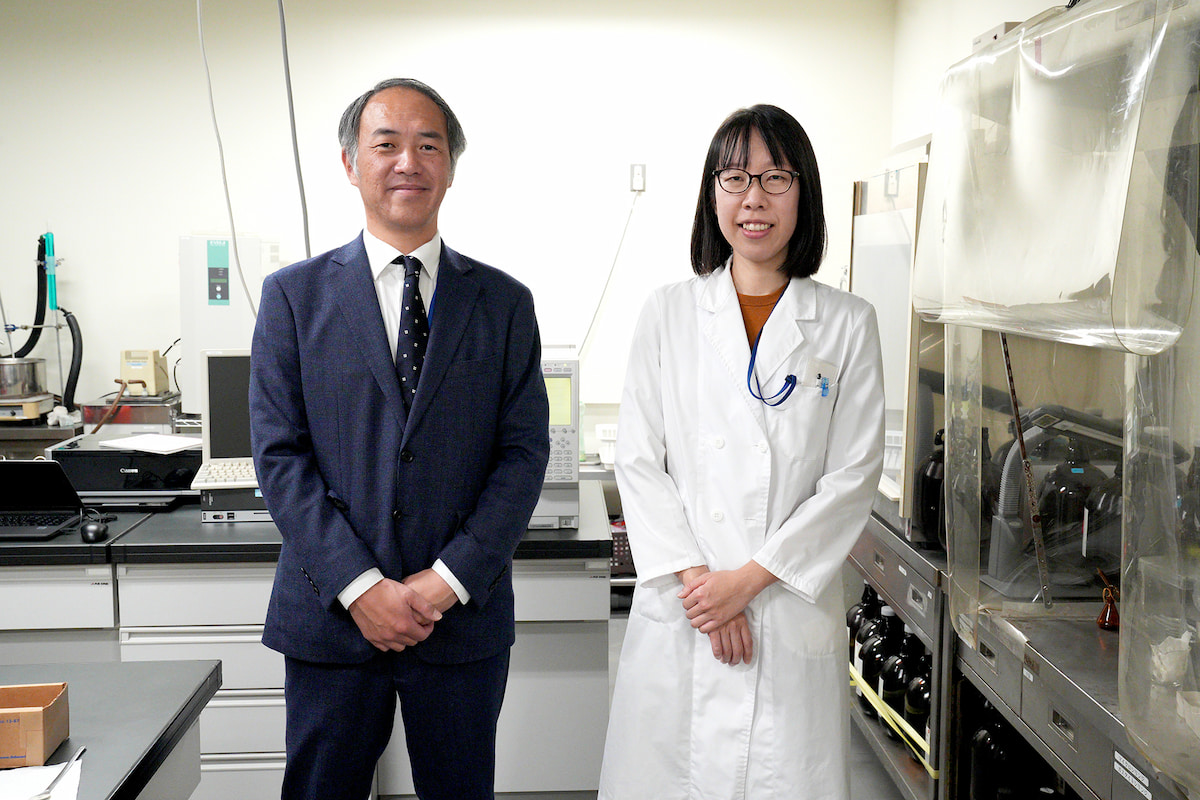

株式会社リコム・研究開発部、部長の溝口さん(左)と課長の竹内さん

人間が普段食べている物は元々臭くはありませんが、食べた物が口から食道、胃、腸と進みながら消化・吸収・分解が進む過程で、タンパク質や脂質が分解される時にアンモニアや硫化水素など悪臭の原因物質を生成します。

先ず、食べ物が口腔内に吸着することによって口臭の原因となります。

次に、消化・吸収された食べ物のカスが大腸を進むにしたがって、腸内細菌に分解されてアンモニアやメチルメルカプタン等の悪臭成分が生成されて便臭の原因となります。

さらに、アンモニアやメチルメルカプタンは腸管で吸収されると血中に移行。血液に乗って全身に送られると皮膚表面の汗腺から汗と一緒に蒸散されて体臭の原因となったり、肺でのガス交換で口から息と合わせて排出されて呼気臭の原因にもなり得ます。

このように、食べ物は口臭、体臭、便臭と様々な悪臭の原因となってしまいますが、その発生メカニズムも解明されているので、それを防ぐことは難しくはありません。

シャンピニオンエキスの消臭メカニズム

シャンピニオンエキスは医薬品ではないので、病気に起因する体臭は対象ではありませんが、食生活に起因する口臭、体臭、便臭であれば抑制に効果があります。

in vivo(生体内)やin vitro(試験管内)の試験結果から、マッシュルーム由来のポリフェノールによる悪臭成分に対する1)包接作用や、2)付加反応作用が解明されています。

さらに、現在は新たな実験結果から、3)抗菌ペプチド誘導活性作用が仮説として考えられています。

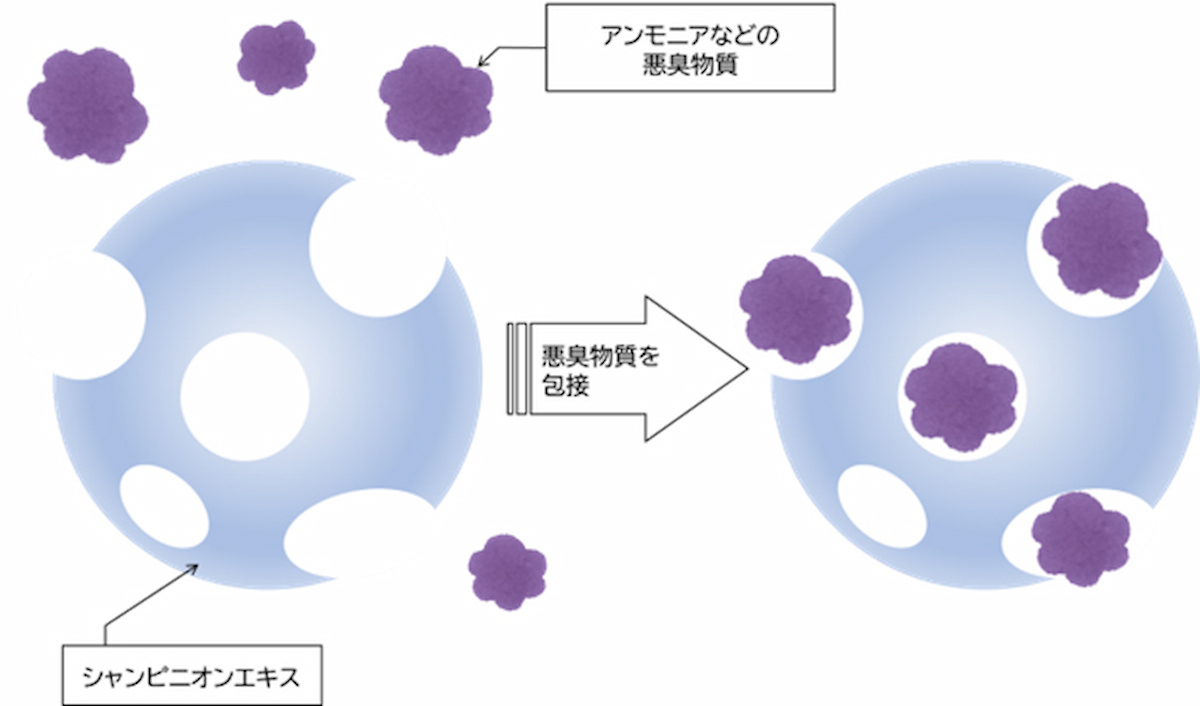

1)包接作用

シャンピニオンエキスに含まれるマッシュルーム由来ポリフェノールには、アンモニアなどの悪臭物質をポリフェノールの3次元構造の内部空孔に取り込む包接作用があります。このようにして包接された悪臭成分は、揮散しないようになるため臭わなくなるものと考えられます。

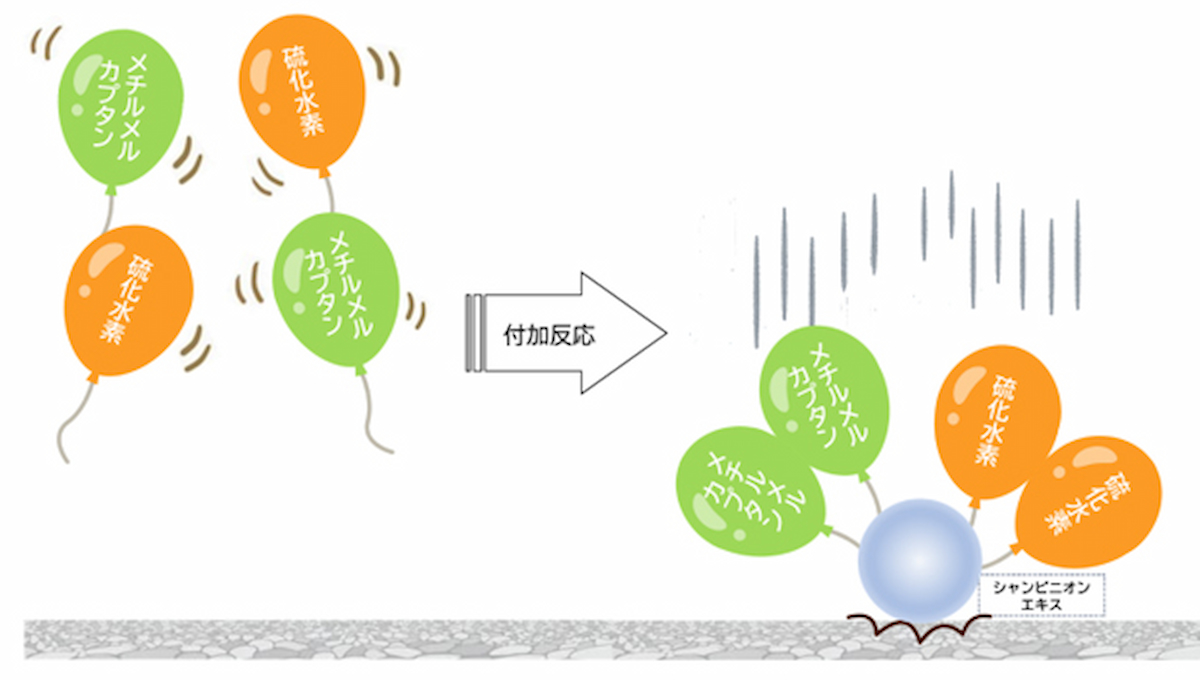

2)付加反応作用

悪臭物質は分子量が小さいため、風船のように飛びやすい性質があって臭います。

シャンピニオンエキスは、メチルメルカプタンや硫化水素などの悪臭物質と反応して、それらを重い分子に変えて臭わなくするという付加反応作用があります。

ちょうど、悪臭物質にシャンピニオンエキスがくっつくと、風船におもりが付いたような状態になって、臭いが揮散しないようになるため臭わなくなるものと考えられます。

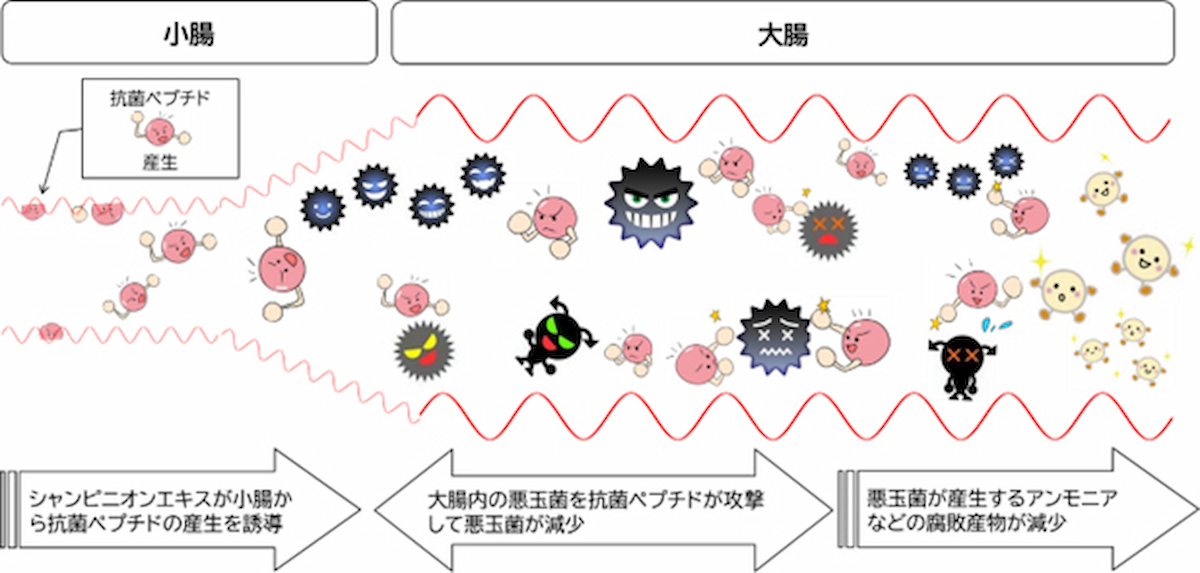

3)抗菌ペプチド誘導活性作用

人間の体からは抗菌ペプチドと呼ばれる免疫物質が産生されて、細菌やウィルスに対して抗菌作用を示します。

その代表格と言えるものがディフェンシンで、シャンピニオンエキスの添加により発現量が有意に増加することが実験で確かめられています。

このことから、シャンピニオンエキスを摂取することで、小腸クリプト細胞からの抗菌ペプチドの発現量が増加し、その結果、悪臭物質を産生する悪玉菌が減少し、アンモニア等の腸内悪臭物質が抑制されるというメカニズムが考えられています。

【参考】カオスな腸内細菌叢を新たな指標「αディフェンシン」で制御する

今後も連携を密に

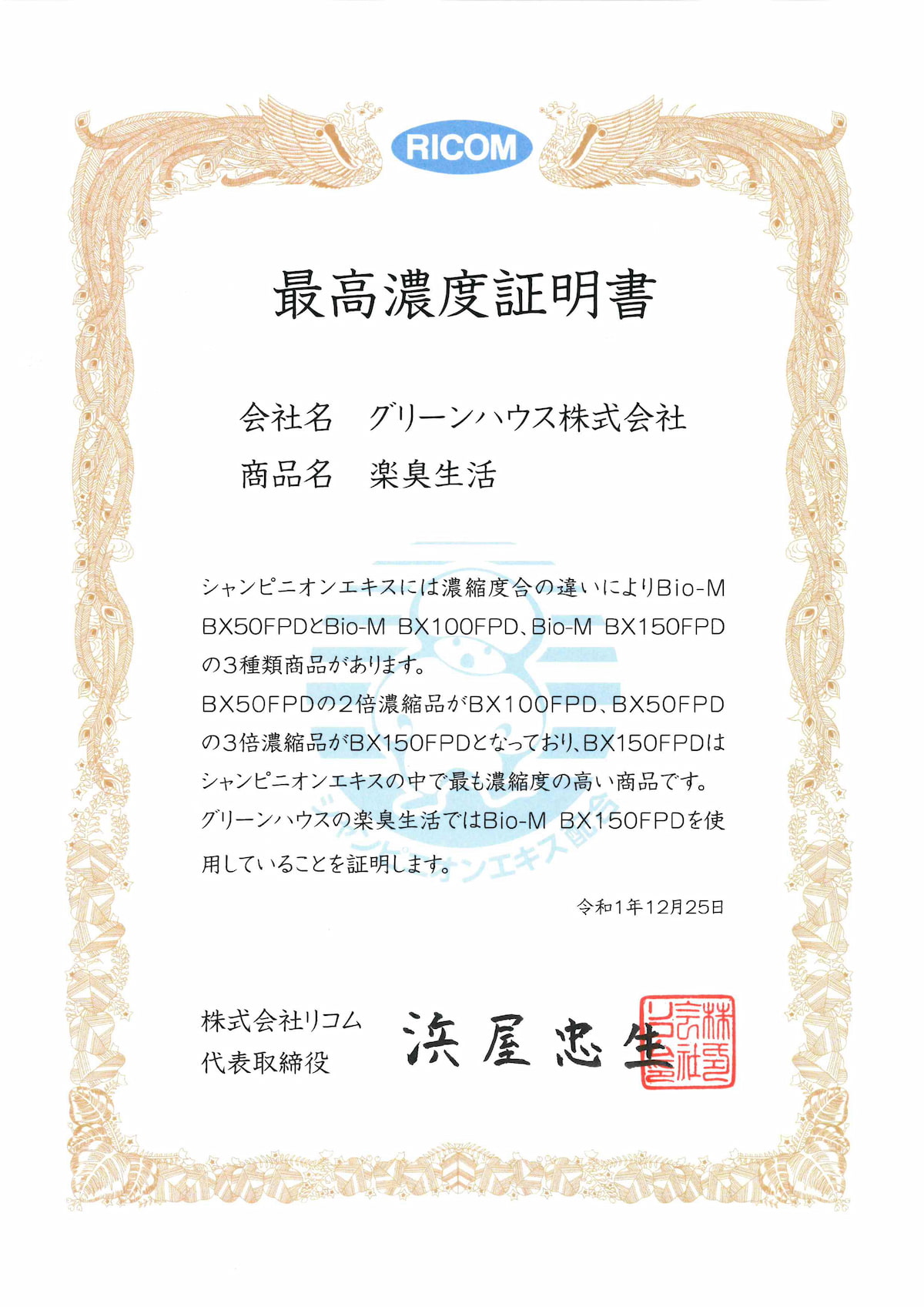

日本で唯一、シャンピニオンエキスを原料として製造・販売する株式会社リコムと、シャンピニオンエキスの最高濃度商品『楽臭生活』を販売するグリーンハウス株式会社。

2社は今後も連携を密に、『製造』と『販売』の両輪を回して消費者の皆さまのニオイの悩み解決に寄与していきたいと考えております。

開発者である株式会社リコム・浜屋忠生氏(左)と、グリーンハウス株式会社・横尾一浩社長(右)

おすすめ記事