【医師監修】うんちが臭い理由と改善する方法、便の臭いと体臭の関係を解説

うんちは元々臭いがあるものですが、「うんちの臭いがきつい」「便の臭いがいつもと違う」という場合は、食べたものの影響だけではなく、うんちを作り出す体内に原因があるケースがあります。

また、うんちが臭い時は体臭にも影響を与えることがあります。

今回は、うんちが臭い理由と臭いを改善するための対策、便の臭いと体臭との関係についてご紹介いたします。

-

●この記事を書いた人●

グリーンハウス株式会社

代表取締役 横尾一浩15年以上に亘り、医師や専門家の方々と意見を交わしながら「臭い」を研究し、数多くの臭い対策サプリをつくってきました。その経験の中で得た「体臭」や「加齢臭」に関する幅広い知識を、読者の皆さんのために余すことなくお伝えいたします。

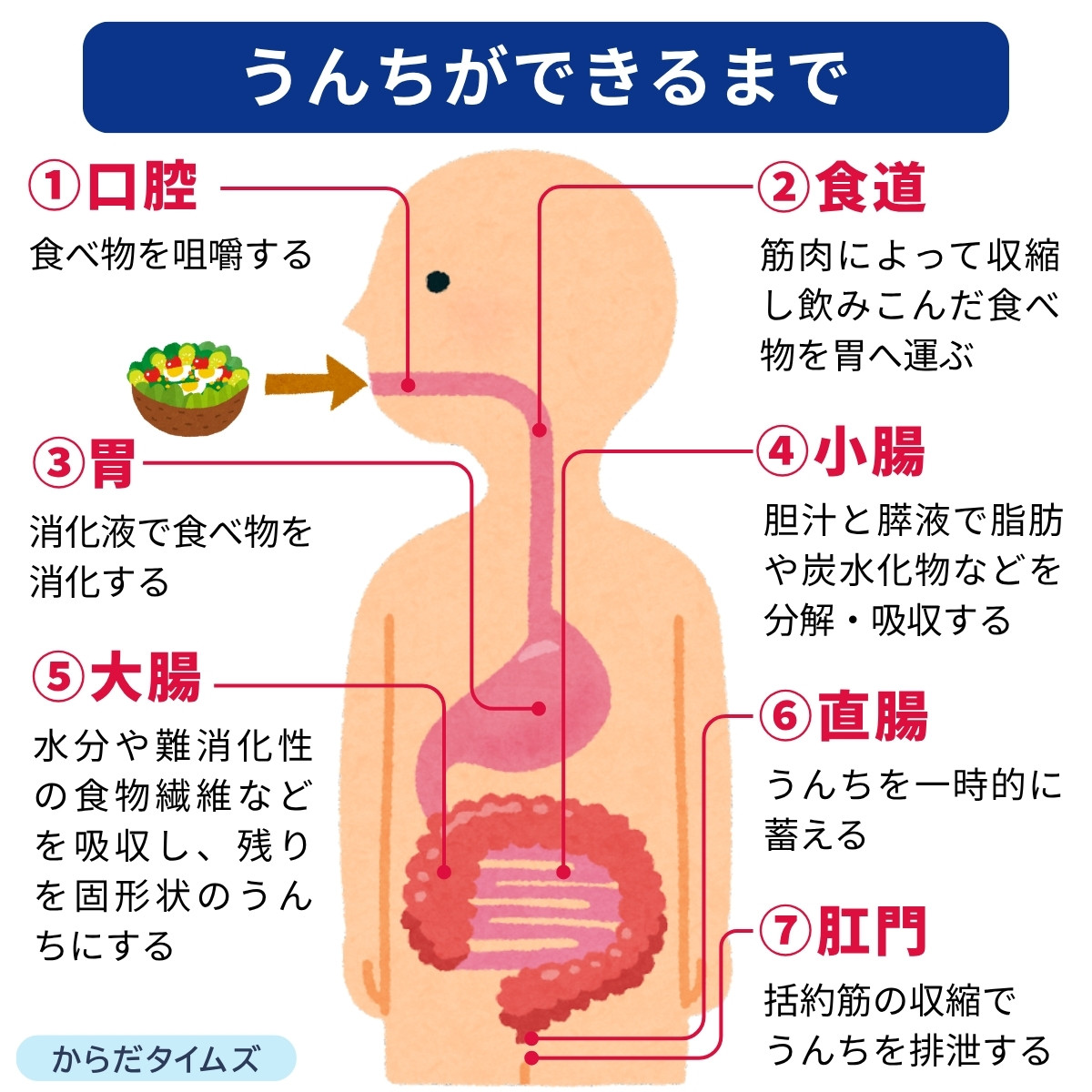

うんちを作る体の働き

食べ物が口から入ってうんちになり、排出されるまでの主な体の中の働きは以下のようになっています。

1.口腔

食べ物を咀嚼し、唾液によって湿らせます。また唾液に含まれるアミラーゼにより、炭水化物(デンプン)の分解を始めます。

2.食道

筋肉によって収縮し、飲み込んだ食べ物を胃に運びます。

3.小腸

胆汁と膵液によって脂肪や炭水化物、タンパク質などを分解・吸収します。

4.大腸

水分や難消化性の食物繊維、ナトリウムやカリウムなど吸収し、残りを固形状のうんちにします。作られたうんちは、ぜん動運動によりS状結腸・直腸へ送られます。

5.直腸

うんちを一時的に蓄えます。

6.肛門

括約筋の収縮によって、うんちを排泄します。

食べた物がうんちになって排出されるまでは、通常24時間~72時間かかります。

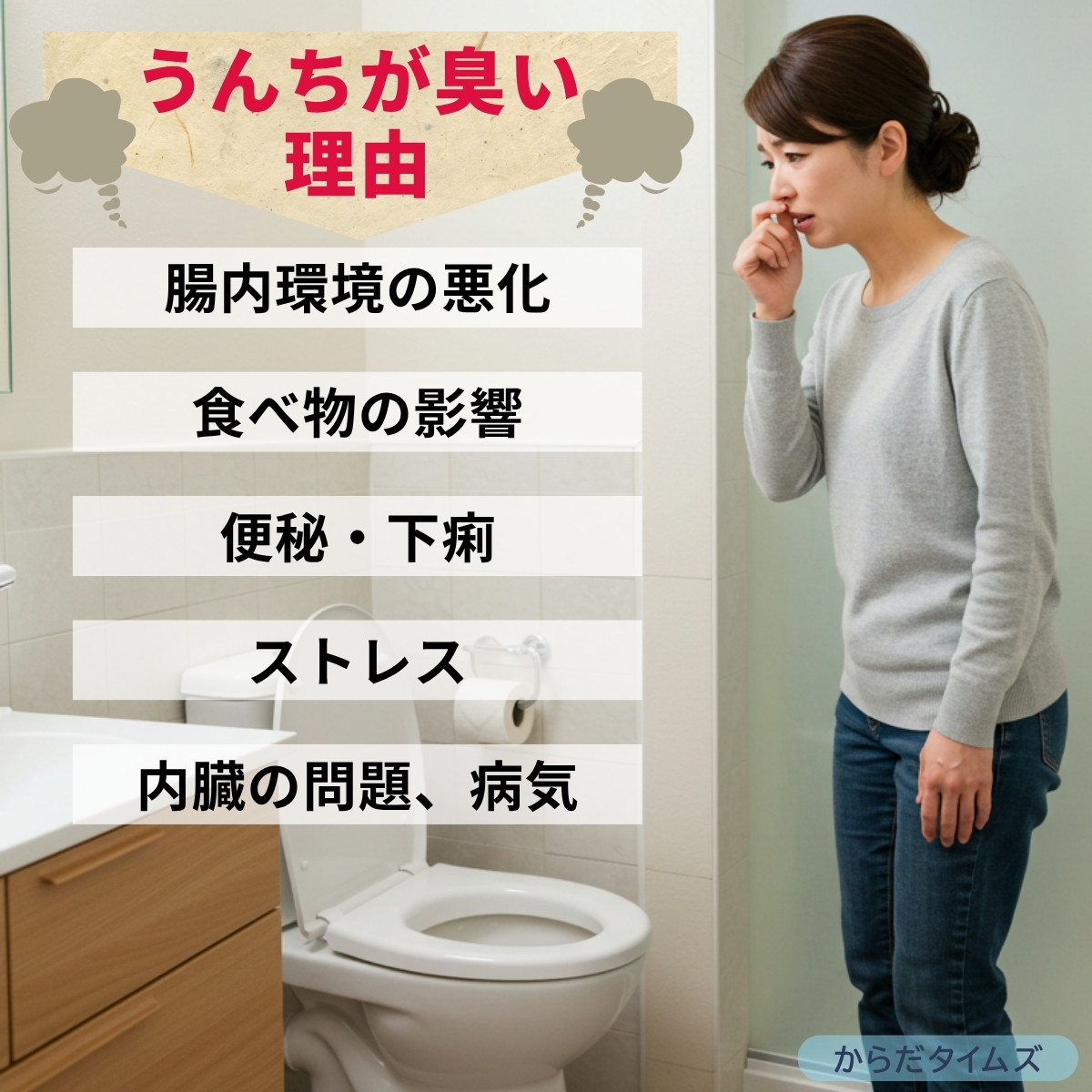

うんちが臭い理由

うんちの臭いは、消化過程で生成される硫化水素やメチルメルカプタンなどの揮発性硫黄化合物、アンモニアやインドール、スカトールなどの揮発性窒素化合物によるものです。

これらの化合物は、腸内細菌の活動や、消化酵素の働きによって生じます。

腸内環境の悪化

うんちが臭くなる主な理由は、うんちを作る腸内の環境の悪化です。

腸内に悪玉菌が増えて善玉菌とのバランスが崩れると、食べ物をうんちにする過程で揮発性硫黄化合物や揮発性窒素化合物といった悪臭成分が発生しやすくなります。

食べ物の影響

脂っこい食べ物

揚げ物、ステーキ、ハンバーガーなどの脂っこい食べ物は消化が難しいため、腸内に長時間留まり腐敗と消化不良を引き起こすことがあります。

消化不良により下痢を引き起こし、脂肪分が含まれた「脂肪便」が出る場合があります。

脂肪便は水に浮きやすく、白っぽい色をしているのが特徴です。脂肪便は腸の他、肝臓や膵臓の機能が低下している場合にも出やすくなりますので注意が必要です。

また肉や卵に含まれる動物性たんぱく質は悪玉菌のエサとなるため、摂りすぎると腸内環境が悪化して悪臭成分が発生しやすくなります。

甘い食べ物

ケーキやアイスクリームなどの、バターや乳脂肪を使った食べ物には動物性脂肪が多く含まれます。

動物性脂肪は汗の臭いなど様々な体臭の原因となる過酸化脂質を増やす元となります。

辛い食べ物

トウガラシなどに含まれるカプサイシンは、適度に摂取すると胃を刺激し唾液も増やすことで食欲を増進しますが、摂り過ぎると胃腸が荒れ、下痢に繋がることがあります。

アルコールや冷たい飲み物

アルコールの摂取量が増えると脂肪分や糖分、水分を吸収する力が弱まるため、下痢が発生しやすくなります。冷たい飲み物も下痢を誘発するので注意が必要です。

臭いの強い食べ物

にんにくやネギなどを食べた時にもうんちの臭いは強くなりますが、これは食べ物自体が持つ臭いの影響であるため一時的なものです。

便秘、下痢

便秘になると腸内で食べ物が長時間滞留するため、より腸内で発酵・腐敗が発生してうんちが臭くなります。

また下痢になると、十分に水分が吸収されずうんちに含まれる水分が多くなります。そのため悪玉菌が増殖しやすくなってしまいます。

便秘も下痢も腸内環境の悪化が原因で発生しやすくなり、その結果、悪玉菌が増えてさらに腸内環境が悪化するという悪循環を生みます。

-

佐藤内科クリニック 院長 佐藤祐邦

-

長引く便秘や便が細いなどといった症状がある場合は、大腸がんの可能性もあるので、一度医療機関に相談して大腸内視鏡検査などを考慮してください。

ストレス

ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、副交感神経の働きが弱くなり胃腸の働きが低下します。

胃腸の機能が低下すると食べ物の消化に時間がかかるようになり、より腐敗が進むことでうんちやガスの中の悪臭成分が増えてしまいます。

内臓の問題、病気

胃・腸・肝臓・膵臓など、消化器系の病気がうんちの臭いに関係しているケースもあります。

うんちの臭いがきつい、いつもと色が違う、下痢や便秘といった状態が長期間続く場合は、病気の可能性も疑い専門医の診察を受けるようにしましょう。

うんちが臭い時は、体臭に影響することも

腸内で発生した悪臭成分はうんちの他に悪臭のガスとなり、腸壁から吸収された後に血液に混じって全身に運ばれます。

その後、皮膚から外に放出されたり、肺から呼気として排出されたりします。

つまり、うんちが臭い場合はその臭いが体や口からも出ることになるため、うんちのような体臭や息の臭いが発生することに繋がります。

口からうんちの臭いがする人必見! 爽やか吐息に変化を起こす改善法を教えます。>> 詳しく読む

うんちの臭いを改善するための対策

うんちの臭いを防ぐ体質づくりのため、腸内の環境と働きを良くする「腸活」に取り組みましょう。

食生活の改善

うんちの臭いに悪影響を与える食べ物を、摂り過ぎないようにする

腸内環境の悪化や便秘、下痢、消化不良に繋がる脂っこい食べ物や甘いもの、辛い食べ物、アルコール類は過剰にならないよう、適度に摂るように心がけてください。

また、唾液の中に含まれるアミラーゼなどの酵素は食べた物を消化しますので、食事の際は唾液を促進するためによく噛むことも大事です。

乳酸菌が豊富な食べ物を摂る

腸活には、乳酸菌が豊富な食べ物を摂ることがおすすめです。

赤ちゃんのうんちは少し酸っぱい臭いが発生しやすくあまり臭いとは感じにくいですが、これは母乳やミルクに含まれる乳酸菌のエサ「オリゴ糖」により、乳酸菌が増えていることが理由と考えられます。

善玉菌を含む食べ物(プロバイオティクス)と、善玉菌を増殖・活性化させる食べ物(プレバイオティクス)を摂ることで、腸内の善玉菌を優勢にしましょう。

乳酸菌が豊富な食べ物

・納豆

・キムチ

・チーズ

・ヨーグルト

・乳酸菌飲料

・味噌

などの発酵食品

臭い対策におすすめの食品素材

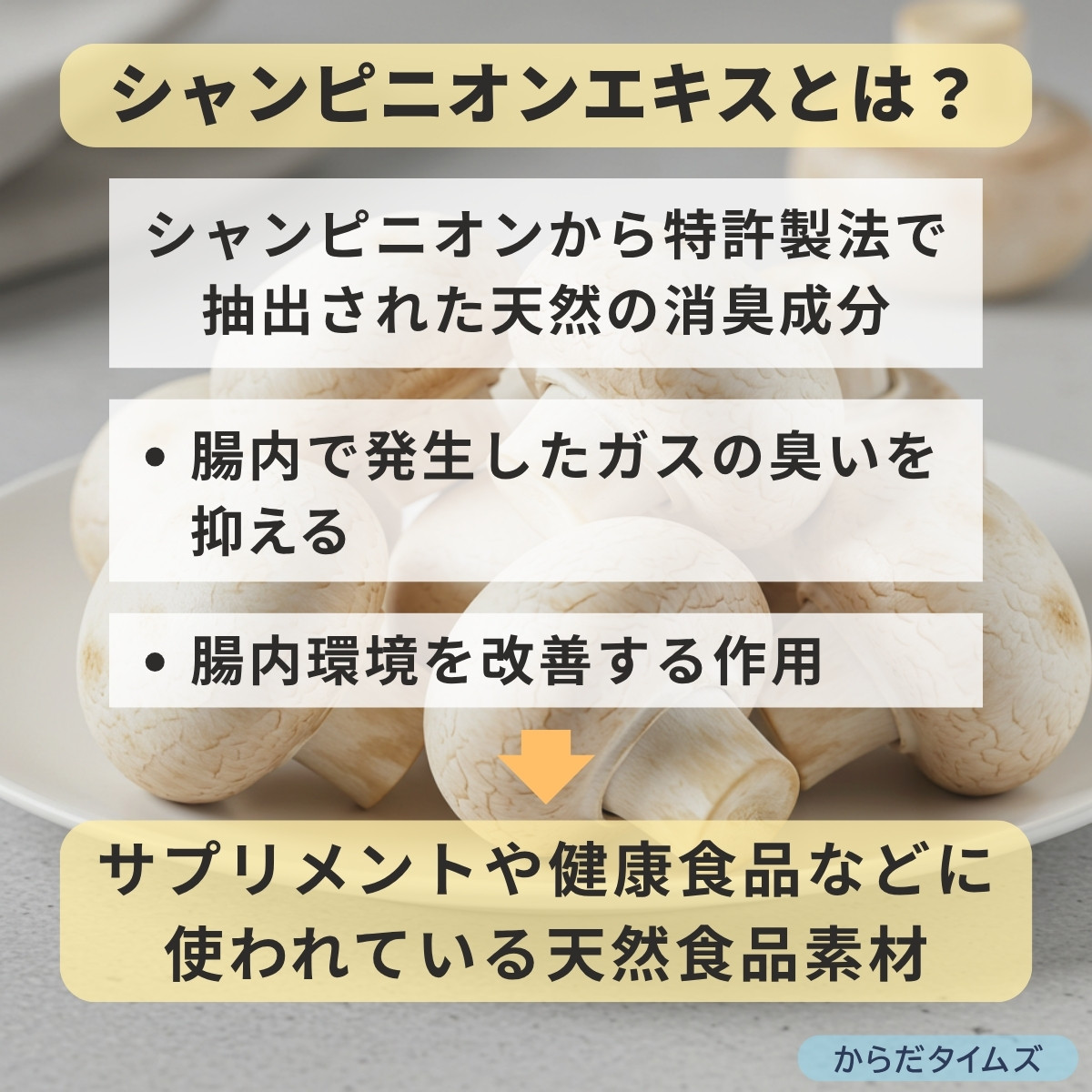

便の臭いと腸内環境の改善におすすめの食品素材が、マッシュルームから抽出された「シャンピニオンエキス」です。

シャンピニオンエキスは腸内で発生したガスの臭いを抑えるだけでなく、腸内環境を整える機能性を有する天然の食品素材として、サプリメントや健康食品などに幅広く使われています。

食事だけでは腸内環境の改善が難しいという方は、シャンピニオンエキス入りのサプリメントなどを上手く利用して臭いを抑えましょう。

シャンピニオンエキスと乳酸菌+オリゴ糖で、体臭や便臭のお悩みを解決するサプリメント >>詳しく見る

便秘を解消する食べ物を摂る

便秘の解消には、食物繊維を摂取することが効果的です。

食物繊維を多く含む食べ物

・りんご、バナナ、いちごなどの果物

・ほうれん草、キャベツ、ブロッコリーなどの緑黄色野菜

・玄米、オートミール、全粒粉パンなどの穀物

など

食物繊維の中でもきのこ類、豆類などに含まれる不溶性食物繊維は便の量を増やす効果があるため、便秘がちな人が摂り過ぎると便秘が悪化することもあります。

果物や海藻類に含まれ、便を柔らかくする水溶性食物繊維を優先して摂り、腸内環境を整えて善玉菌を優勢にすることと並行することをおすすめします。

水分を十分に摂る

水分が不足すると便が固くなり、腸内に滞留しやすくなります。

腸内の便を柔らかくして排便をスムーズにするため、毎日水分補給をしっかり行うことも重要です。

腸の働きを促進

腸の運きを促進することは、便秘の解消とともに腸内環境を改善することにも繋がります。

運動

運動により腸を刺激することで、便を運ぶ蠕動(ぜんどう)運動を促進します。

運動不足を感じている場合は、軽いウォーキングやジョギングなど自分にあった運動を取り入れるのがおすすめです。

軽い運動は、ストレスを解消して副交感神経を優位にすることにも貢献します。

睡眠

睡眠中は副交感神経が優位になり、腸の動きが活発になります。

睡眠不足はストレスにも影響します。規則正しい生活を心がけ、質の良い睡眠を取るようにしましょう。

長期間改善しない場合は、医師の診察を

うんちの異常な臭いが続く際は、隠れた内臓の病気のサインとなっているケースもあります。

定期的な診断と併せて、長期間改善しないなどの異常を感じた場合は病気の可能性も疑い、病院の診察を受けるようにしましょう。

継続した対策を行いましょう

うんちの臭いは健康のバロメーターでもあります。

腸内環境は一時的な改善ではなく、良い状態をキープすることが重要です。

体内で臭いうんちや体臭の元を作らないために、継続した対策を行うよう心がけましょう。

腸内で生まれた悪臭が原因の体臭は、内側から対策がベスト! >>今すぐ実践

-

●監修者●

佐藤内科クリニック

院長 佐藤 祐邦■経歴■

医学博士。福岡大学医学部卒業、福岡大学病院での臨床研修医を経て、福岡大学筑紫病院及び関連病院等で内科・消化器内科医として勤務。2023年に『佐藤内科クリニック』を開業。

佐藤内科クリニック

■資格・所属学会■

医学博士

日本内科学会 認定内科医

日本消化器病学会 消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

日本消化管学会 胃腸科認定医・専門医

抗加齢医学会 抗加齢専門医

緩和ケア研修修了医

難病指定医

おすすめ記事

-

- 【徹底調査】本当に効く口臭対策サプリはどれ?失敗しない選び方とおすすめ7選を徹底比較!

-

- 【医師監修】胃腸・内臓からくる口臭の治し方|息がうんちの臭い・ドブの臭いになる原因と対策

-

- シャンピニオンエキスの消臭力!『楽臭生活』の臨床試験論文データを解説しました。

-

- 体臭がきつい女性の特徴と共通の原因とは?皮膚ガスや汗からアンモニア臭がする“疲労臭”を改善する方法

-

- 体の内側から対策して、体臭への不安を払拭する方法

-

- おならが臭い・よく出る・止まらない原因と改善する方法。ゆで卵みたいな臭いがする理由とは?