便秘で「体臭からうんこの匂いがする人」に?原因と解消法を解説

朝食後にスルッと排便して、すっきりした気分で1日をスタートさせていますか?

「たかが便秘」と、何日も放置している人が多いかもしれません。

しかし、便秘によって腸内で増えた腐敗産物は、血液中に吸収されて体内を循環し、皮膚表面や呼気として放出されることで、体臭や口臭となってしまうのです。

嗅覚は順応しやすく、たとえ悪臭であっても同じ臭いを長時間嗅いでいると、その臭いを感じなくなってしまいます。

その結果、自分で発生させている体臭に気付きにくくなってしまうのです。

つまり、慢性的な便秘に悩んでいる方は自分の体臭に注意が必要です。

本記事では、便秘になったらなぜ体臭が強くなるのか、原因と改善方法を詳しく解説!

便秘を解消し「体臭がうんこ臭い人」にならないために、自分の身体の状態をチェックしていきましょう。

-

●この記事を書いた人●

グリーンハウス株式会社

代表取締役 横尾一浩15年以上に亘り、医師や専門家の方々と意見を交わしながら「臭い」を研究し、数多くの臭い対策サプリをつくってきました。その経験の中で得た「体臭」や「加齢臭」に関する幅広い知識を、読者の皆さんのために余すことなくお伝えいたします。

-

目次

便秘による体臭

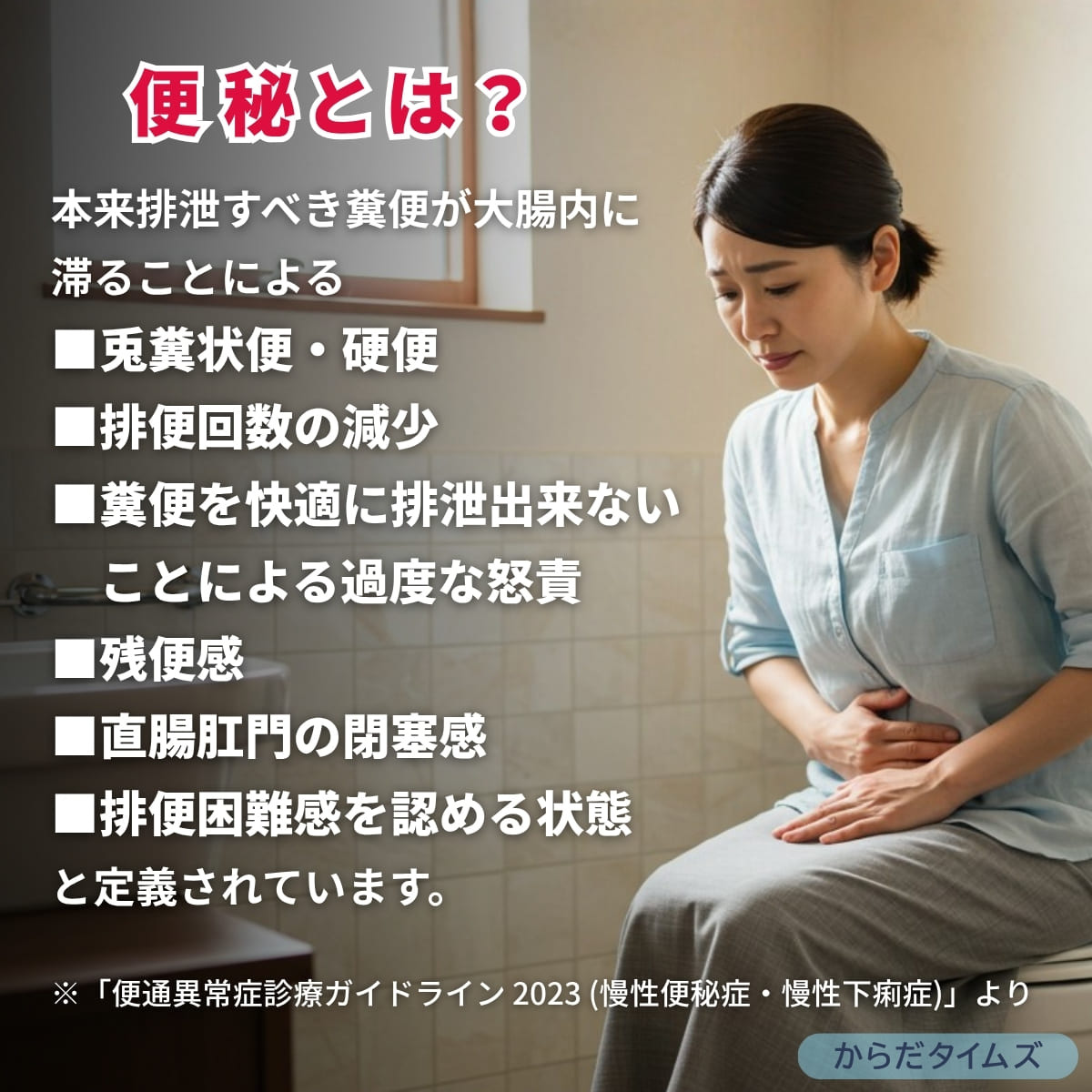

「便通異常症診療ガイドライン 2023 (慢性便秘症・慢性下痢症)」では、便秘とは「本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便,排便回数の減少や、糞便を快適に排泄出来ないことによる過度な怒責、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便困難感を認める状態」と定義しています。

便秘状態になるとビフィズス菌をはじめとする腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が増殖します。

悪玉菌が増えると、腸内でアンモニアやインドール、スカトールなどのおしっこやうんこの臭いを放つ悪臭のガスが生成され、腸から血液中に吸収された後に体内を循環し、皮膚や口から放出されます。

つまり、便臭の元が体や口から出ることになるため、不快な体臭や口臭となるのです。

便秘による体臭は女性に起こりやすい

厚生労働省の「令和4年度国民生活基礎調査」では、便秘に悩む女性は全体の4.4%、男性は2.8%となっており、女性の方が男性よりも便秘に悩んでいることが明らかになりました。

女性に便秘が多い理由として、女性ホルモンの影響や筋力不足、ダイエットによる食事量の減少や偏りなどが考えられます。

便秘は女性に多い症状であるものの、男性も無関係ではありません。

60代以降になると徐々に男性の便秘も増え始め、70代になると男女差はほぼなくなります。

「令和4年度国民生活基礎調査」では、65歳以上の便秘有訴者数は全体の7.1%、男性は6.8%、女性は7.4%という結果が示されました。

加齢とともに便秘になりやすくなる理由として、ビフィズス菌をはじめとした善玉菌の減少や自律神経の乱れ、筋力低下などが挙げられます。

また、子ども(小学生)の便秘も少なくありません。

学校のトイレが不慣れな和式になっていることや、学校で排便することを恥ずかしいと感じて便意を我慢することなどが、主な原因になっています。

便秘の分類

便秘には、大腸と大腸周辺の病気による「器質性便秘」と、腸の機能低下が原因の「機能性便秘」があります。

器質性便秘

器質性便秘は、大腸ポリープなど病気が原因の便秘です。

腸内にできたポリープなどにより、大腸が狭められて便が通りにくくなる狭窄性の便秘や、狭窄と関係なく排便回数が減少する便秘などがあります。

器質性便秘は原因となる疾患の治療が必要であり、生活習慣の改善や食生活の見直しだけで治すことはできません。

機能性便秘

機能性便秘は、大きく「大腸通過正常型(正常通過便秘)」「大腸通過遅延型(弛緩性便秘)」「機能性便排出障害(直腸性便秘)」に分類されます。

「大腸通過正常型」は便の大腸内通過時間は正常ですが、排便困難や不快感を伴うタイプの便秘です。

若い女性に多く、食物繊維不足や水分不足、運動不足、心理的ストレスなどが関与すると考えられています。

「大腸通過遅延型」は、便の大腸内通過が遅くなる便秘で、原因がはっきりしないケースが少なくありません。

まれに、甲状腺機能低下症や糖尿病などの代謝・内分泌疾患が関連する場合があります。

そして「機能性便排出障害」は、骨盤底筋の協調運動障害や腹圧低下などによって排便が困難になる便秘です。

このように、便秘の種類や原因によって症状や対応は異なります。

便秘の種類に応じた適切な“便秘ケア”を行うことで腸内環境を改善し、体臭予防につながる可能性があるのです。

便秘が引き起こす症状

便秘は体臭や口臭の他にも、健康にさまざまな影響を与えることがわかっています。

肌への影響

便秘によって腸内に有害物質が溜まることと、自律神経の働きが悪くなることにより、血流も悪くなります。

血行不良は、肌のターンオーバーサイクルに悪影響を与え、肌のかさつきや紫外線による老化を促進する要因です。

また、腸から吸収された有害物質が毛穴から出る際には、体臭だけでなくニキビや吹き出 物を引き起こすこともあります。

生存率との関係

「たかが便秘」と甘く見てはいけません。

アメリカで行われた研究では、慢性的な便秘症がある人は、そうでない人と比べて15年後の生存率が12%低かったことが報告されています(※1)。

※1:Chang JY,et al.,Am J Gastroenterol,2010; 105(4):822-832

脳卒中や循環器疾患との関係

便秘は、腸以外の臓器にも悪影響を与えることが分かっています。

便秘と脳卒中や循環器疾患との関係を調査した研究において、排便回数が少ない人ほど脳卒中や循環器疾患での死亡率が高くなることが明らかになりました(※2)。

※2:Kenji Honkura, et al.,Atherosclerosis,2016; 256:251-256

便のにおいの原因

便から不快な臭いがする場合は、何らかの原因で腐敗産物=臭い成分が発生しているためです。

腐敗産物は、日常の何気ない習慣によって発生します。それでは、腐敗産物が発生する具体的なパターンを紹介しましょう。

あまり噛まない

食べ物をよく噛まずにすぐ飲み込んでしまうと、ちゃんと消化吸収されません。

消化不良の食べ物は、臭いの原因となる腐敗産物の材料となってしまいます。

唾液に含まれるアミラーゼやリパーゼなどの酵素は、消化を助けるだけでなく口の中の雑菌を殺してくれます。

食事の際はよく噛んで、たくさんの唾液を出してから飲み込むようにしましょう。

ストレスが溜まっている

ストレスも体臭や口臭といった臭いの原因になります。

食べ物が胃に入ると、胃酸や消化酵素(ペプシン)によってタンパク質の分解が始まります。

胃である程度消化された食べ物は十二指腸を通り、その先の小腸でほとんど消化吸収されますが、ストレスが溜まっていると自律神経が乱れ、蠕動運動が鈍くなります。

腸の動きが低下すると便が腸内に長く留まりやすくなり、腸内細菌による発酵や腐敗が進み、悪臭ガスが発生しやすくなるのです。

腸内環境が乱れている

腸内にビフィズス菌をはじめとする善玉菌が多い状態では、腐敗産物はあまり発生しません。そのため、おならやうんちの臭いは気になりません。

ところが、善玉菌が減ってくると、逆に悪玉菌が増加。その結果、腸の中でまだ消化されていないタンパク質やアミノ酸が分解されて、アンモニアやインドール、スカトール、硫化水素等などの腐敗産物を作り出し、いわゆる「うんこ臭い」悪臭が発生します。

体の内側から対策して、うんちやおならのような体臭を防ぐ方法 >>詳しく見る

善玉菌や悪玉菌が増減する原因とは?

加齢の影響

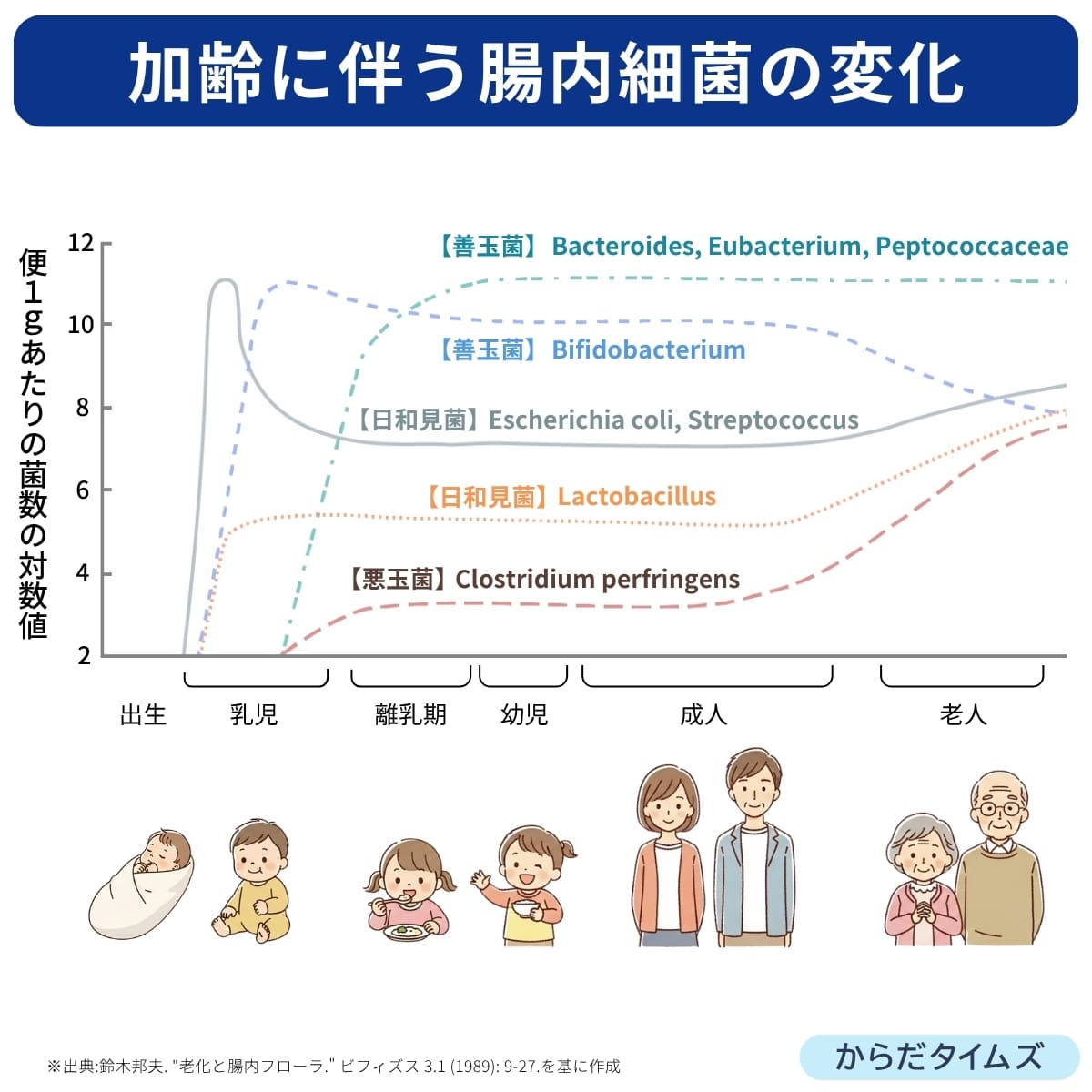

善玉菌と悪玉菌のバランスを左右する大きな要素は、「年齢」です。

腸の中の細菌数は、加齢とともに移り変わります。

生まれたばかりの赤ちゃんの腸内はほぼ無菌ですが、それからスキンシップや授乳、環境などによって腸内細菌叢(腸内フローラ)が形成されていきます。

乳児期は善玉菌であるビフィズス菌が大幅に増加し、青年期頃まではしばらくビフィズス菌の優位が続きます。

ところが、中年期以降はビフィズス菌が減少。それと反比例するように、悪玉菌である大腸菌やウエルシュ菌などが増加傾向になります。

加齢による悪玉菌の増加が腸内環境を悪化させ、便臭を強くするのです。

食生活の影響

日頃の食生活は腸内細菌叢(腸内フローラ)の構成に大きな影響を与え、便の臭いなどにも変化をもたらすことがあります。

現代人の食生活では、肉類などの脂肪やタンパク質の摂取が比較的多く、野菜や海藻類の摂取量が足りていません。

野菜や海藻類に含まれる食物繊維やオリゴ糖は、ビフィズス菌などの善玉菌を増やすために重要な栄養素です。

そのため、肉類中心の食生活が続く場合、腸内の善玉菌の割合が減少する傾向が見られます。

逆に、食物繊維やオリゴ糖を十分に摂取する食生活は、腸内環境の安定化に寄与します。

体調不良の影響

風邪や感染症、慢性疾患(糖尿病、肝疾患など)に加え、便秘や下痢などの消化器症状は腸内細菌叢に影響を与えます。

これらの状態では、ビフィズス菌など善玉菌の割合が減少する傾向があり、腸内環境が乱れることがあります。

また、炎症反応や腸透過性の変化、栄養吸収の変動も腸内環境に影響し、腸内細菌と免疫・代謝との間で悪循環が生じるケースが珍しくありません。

便秘を予防する方法

体から便臭をさせないためにも、普段から便秘を予防することが重要です。

食生活の改善

水分を十分に摂る

水分の摂取量が少ないと、便が硬くなって便秘の原因になります。

特に、高齢者は喉の渇きを感じにくいため、水をあまり飲まない傾向があります。

また、加齢により食欲減退のために食事量が減少し、食べ物からの水分補給も少なくなりがちです。

便秘対策のために、1日の摂水量を今よりコップ2杯分(約400ml)を目安に増やしましょう。

特に「目覚めの1杯」には、消化管の動きを促進する効果もあります。

起床時にすぐ飲めるよう、寝床のそばにペットボトルの水を用意しておきましょう。

朝食を摂る

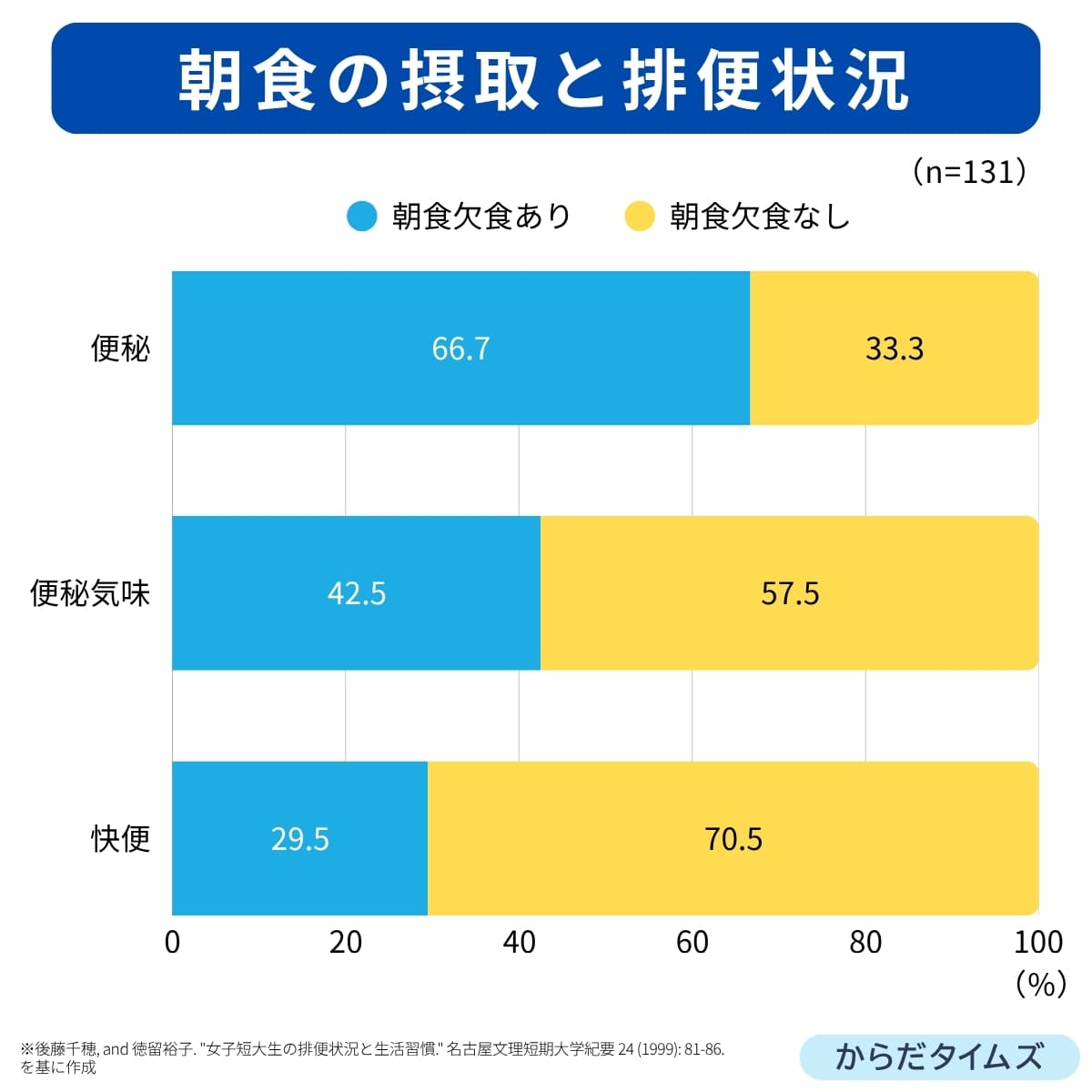

朝食と便秘には、深い関連性があることがさまざまな研究によって明らかになっています。

例えば、女子短大生の排便状況と生活習慣について調査した研究では、朝食を欠食する人ほど、便秘傾向にあることが示されました。(※)。

※後藤千穂, and 徳留裕子. "女子短大生の排便状況と生活習慣." 名古屋文理短期大学紀要 24 (1999): 81-86.

発酵食品、乳酸菌を摂る

発酵食品や乳酸菌には、腸内環境を整えて有益な細菌(善玉菌)を増やす効果があります。

善玉菌を増やすコツは、毎日継続して摂取することです。毎日の食事に、積極的に取り入れていきましょう。

食物繊維を摂る

食物繊維には、「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」があります。

不溶性食物繊維の働きとして挙げられるのが、腸の蠕動運動の促進と、便の量を増やす点です。

水溶性食物繊維には、便の水分量を保って便を柔らかくし、排出しやすい硬さに整える効果があります。

便秘対策には、1日あたり今より約5g多く食物繊維を摂ることを目標にしましょう。

目安として、野菜の小鉢1皿(約70g)で2〜2.5g前後の食物繊維が摂取できます。

野菜だけでなく、豆類、きのこ類、海藻類、全粒穀物なども積極的に取り入れるとよいでしょう。

運動の習慣化

運動をしない人より運動をする人の方が、便秘に悩む人の割合が少ない傾向にあります。

軽いジョギングやウォーキングなどの運動は、腸を刺激して働きを高めてくれるといわれています。

また、運動には自律神経のバランスを整えるリラックス効果もあります。

腸の動きは、副交感神経が優位になるリラックス時に高まるので、運動を習慣化しましょう。

ウォーキングなら1日30分程度、軽く息があがる程度のスピードで歩くのが目安です。

ラジオ体操も、全身をバランス良く動かせるので便秘解消におすすめです。室内でできるため、天候や時間に左右されず行えます。

便意をがまんしない

便意を感じたときに我慢する習慣が続くと、体がその状態に慣れてしまい、便意を感じにくくなることがあります。

腸の下部にある直腸は、便が溜まると壁が伸びて「排便したい」という信号を脳に送ります。

ところが、その信号を繰り返し無視していると、直腸が次第に鈍感になり、便意が起こりにくくなる(直腸の感覚鈍麻)ことが知られています。

また、便を長時間腸内にとどめておくと、大腸で水分が過剰に吸収され、便が硬く乾燥してしまいます。

その結果、さらに排便が困難になるという悪循環が生まれてしまうのです。

このような状態を防ぐため大切なのが、便意を感じたらなるべく早めにトイレに行くこと。

特に、朝食後は「胃結腸反射」が起こりやすく、腸が自然に動き出すタイミングです。

朝食のあとに、便意の有無にかかわらず5〜10分ほどトイレに座る習慣をつけると、排便のリズムが整いやすくなります。

たとえ便意が弱くても、「毎朝トイレに行く」というルーチンをつくることが、便秘改善の第一歩になります。

便秘薬を飲む

「それでもやっぱり出ない」「どうしても出したい」。そんなときは市販されている便秘薬の服用を検討するのも、ひとつの手段です。

代表的な便秘薬には、刺激性下剤(センノシド、ビサコジル等)」と、浸透圧性・便軟化型の下剤(PEG、酸化マグネシウム、ラクツロース、便軟化剤等)があります。

刺激性下剤は効果が速く強いものの、一般には短期・頓用での使用が推奨される便秘薬です。

一方、浸透圧性や便軟化剤は便を柔らかくすることで、比較的自然な排便を促します。

どちらも使い方を間違えると便秘を悪化させる可能性もあるので、必ず医師・薬剤師の指導を受けるようにしましょう。

サプリメントを活用する

生活習慣の見直しや食事内容の改善が難しい人や、便秘薬を使うことに抵抗がある場合は、腸活サプリメントもおすすめです。

便通改善を目的とした腸活サプリメントには、ビフィズス菌が含まれているものが多く、継続して摂ることで、腸内環境を改善し便通をサポートする効果が期待できます。

腸活サプリメントを検討する際には、ビフィズス菌のエサとなるオリゴ糖が含まれた製品を選ぶようにしましょう。

ビフィズス菌(プロバイオティクス)とオリゴ糖(プレバイオティクス)の両方を同時に摂るシンバイオティクス効果で、より高い腸内環境改善効果が期待できます。

便秘を解消する体操・マッサージ

お腹まわりを刺激する体操やマッサージは、腸の働きを助けて便秘解消につながります。

夜寝る前や朝起きた後もしくはお風呂でマッサージを行うと効果的です。

ただし、食後すぐやアルコールを飲んだあとは避けましょう。

また、腰が悪い人やお腹に腫瘍や動脈瘤などの病気がある人、あるいは妊娠中の女性では悪影響を及ぼす恐れがあります。必ず主治医に相談してください。

上半身をひねる体操

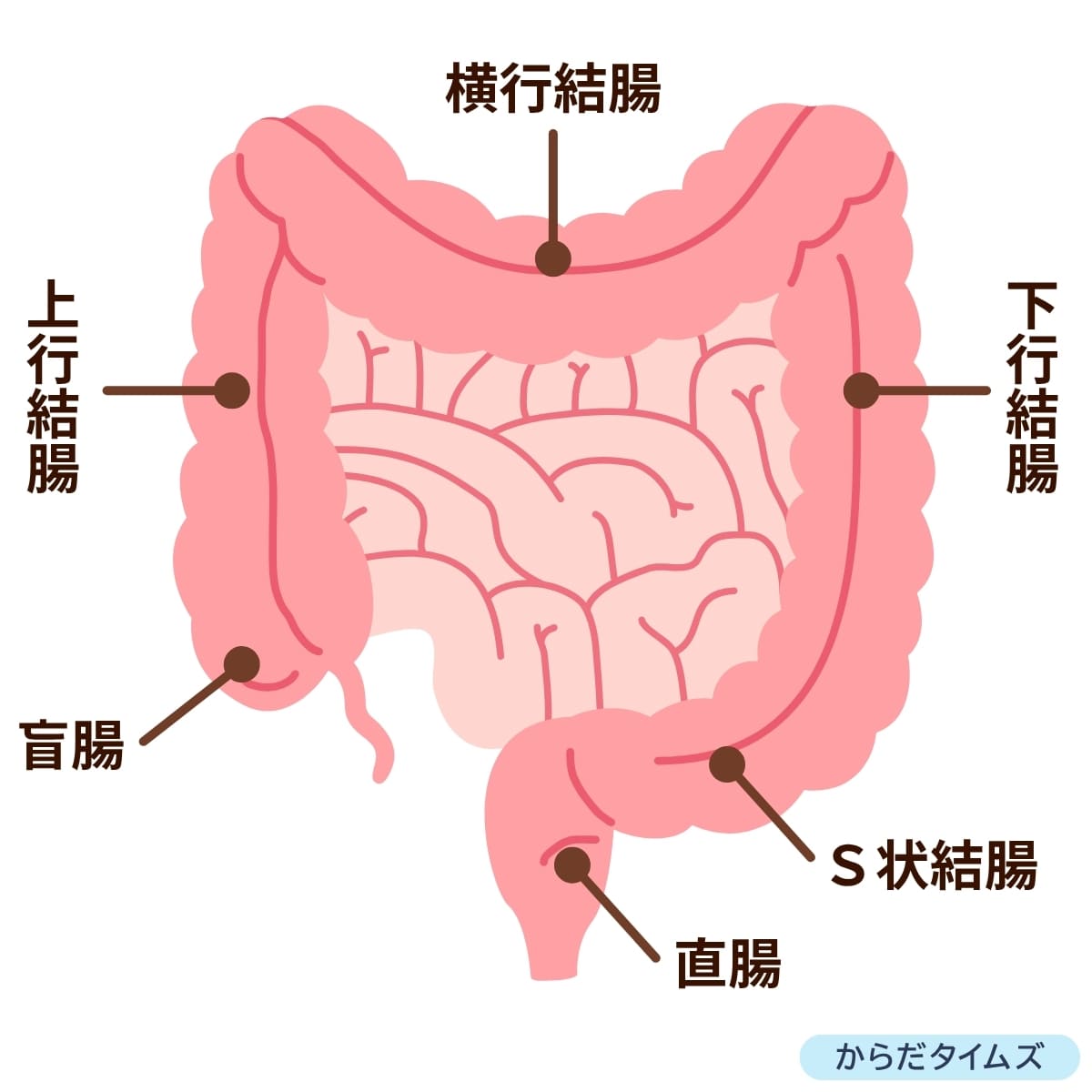

横行結腸と下行結腸の角を刺激することで便が通りやすくなるよう促進します。

- (1)足を肩幅よりやや大きく広げ、背筋をピンと伸ばして立つ。

- (2)両腕を左右に軽く広げ、肩の力を抜く。

- (3)上半身を左右に90度ずつひねる。

反動をつけずに、ゆっくりと1分間程度続けましょう。

上半身につられて骨盤が回ってしまうと効果が薄れるため、下半身は動かさないのがコツです。

腸を刺激するマッサージ

左腹をほぐすマッサージ

腹部の左側にある下行結腸を刺激するマッサージです。

脈動するものに触れることがありますが、それは大動脈なので押さないように気を付けましょう。

- (1)腰の下にクッションなどを敷いてあお向けになり、ひざは軽く曲げる。

- (2)両手の指を真っすぐ伸ばし「右手をヘソの左下」、「左手をわき腹」に当てる。

- (3)左右交互に軽く押しながら少しずつ上に移動させる。左手が肋骨に当たったら、そのまま下に同じように移動させる。

- (4)③を1分間繰り返す。

下腹部をほぐすマッサージ

便が滞留しやすいS状結腸を刺激するマッサージです。

- (1)「左腹をほぐす」と同じくあお向けになる。

- (2)両手の指を真っすぐ伸ばし「右手をおへその右」、「左手をおへその左」に当てる。

- (3)手が恥骨に触れる位置から、左右交互に軽くお腹を押しながら上に向かって移動させ、手がヘソの高さまでいったら下に向かって移動させる。

- (4)③を1分間繰り返す。

大腸を押し上げる

大腸全体を持ち上げて刺激するマッサージです。

- (1)「左腹をほぐす」と同じくあお向けになる。

- (2)恥骨のすぐ上、左右の足の付け根に両手を当てる。

- (3)お腹が少しへこむぐらいの力で、指先を立てて両手を揃え、お腹を持ち上げるようにしてヘソの下まで動かす。

- (4)同じように右足の付け根に当てておなかを揺らしながら上へ動かす。左足の付け根も同様に行う。

まとめ

便秘は「便が硬い」「便を出しにくい」「便が残っている感じ」「お腹が張る」などの不快感だけではなく、うんこの臭いがする体臭の原因となります。

また、近年の研究では便秘は健康や寿命にも関係していることが明らかになってきました。

うんこ臭い体臭や便秘対策に必要なのは、日々のケアです。

腸内環境を整える生活習慣や食事、運動、ストレス解消や腸マッサージなどを毎日の暮らしに組み込んで、スムーズな便通で体臭を予防しましょう。

腸内で生まれた悪臭のガスが原因の体臭や口臭は、内側から対策がベスト! >>今すぐ実践

おすすめ記事